Pour sa première collection en tant que directeur artistique de Maison Margiela, Glenn Martens a choisi la couture comme terrain d’entrée. Un défi immense, tant le précédent show de John Galliano avait marqué les esprits. Face à l’ombre imposante de ce dernier, le créateur belge a préféré convoquer celle du fondateur Martin Margiela, en revenant aux origines. Entre silhouettes masquées, réinterprétations et circularité du vêtement, Martens affirme sa propre voix avec brio.

Un retour à l’essence de Maison Margiela

Glenn Martens n’a pas pris la tangente. Pour ses débuts chez Maison Margiela, il entre par la grande porte : celle de la Haute Couture. Un pari ambitieux, presque audacieux, tant le précédent défilé de la maison, imaginé par John Galliano pour la saison printemps-été 2024, avait déclenché une onde de choc dans l’univers de la mode. Chorégraphie millimétrée, casting ultra-travaillé, incarnations théâtrales… Galliano avait placé la barre très haut.

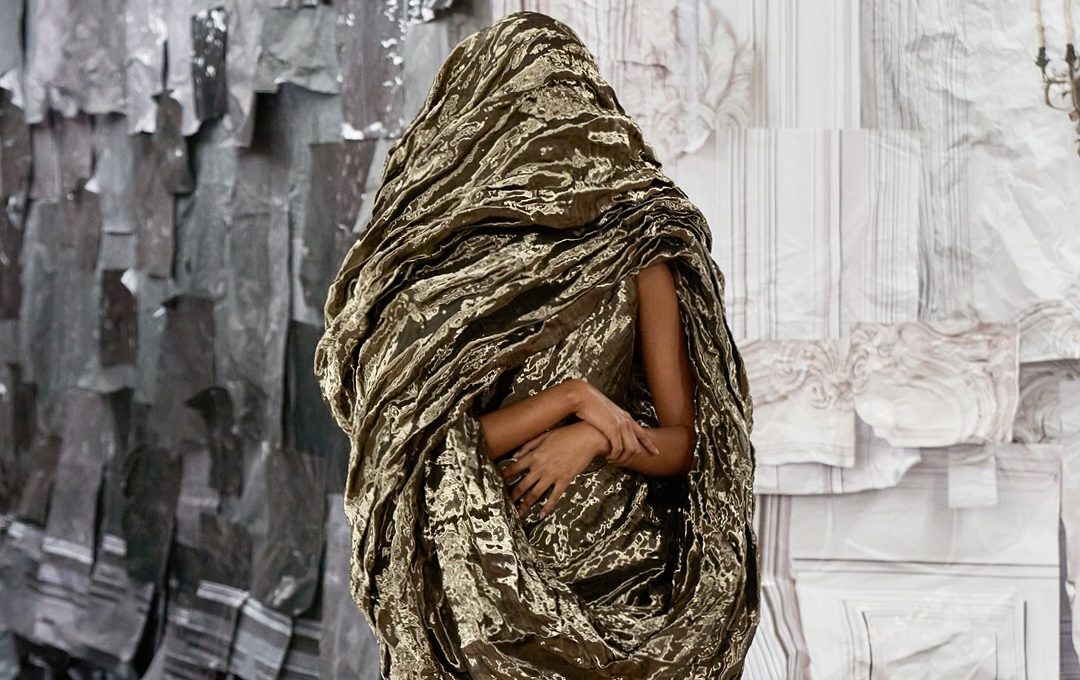

Martens, plutôt que de rivaliser sur ce terrain, opte pour une stratégie différente : le retrait de l’individualité pour mieux faire parler le vêtement. Les mannequins sont entièrement masqués. Un geste radical qui rappelle immédiatement l’ADN de la maison. Dès 1989, Martin Margiela avait lui aussi eu recours aux masques pour recentrer l’attention du public vers le vêtement. Ce choix est donc loin d’être anodin. En effaçant les visages, Glenn Martens fait un double pied-de-nez : d’abord à la personnification extrême instaurée par Galliano — où chaque mannequin devenait un personnage — mais aussi aux castings actuels dominés par les mêmes visages en vogue, volant parfois la vedette aux créations elles-mêmes. Ici, la star, c’est le vêtement. Point final.Avec ses 49 silhouettes fantomatiques, Martens compose une parade étrange, presque irréelle, où chaque tenue flotte dans l’espace.

Autre clin d’œil fort : le choix du lieu. Le défilé s’est tenu au 104, dans le XIXe arrondissement de Paris. Un site hautement symbolique, puisque c’est ici même que Martin Margiela avait présenté son dernier défilé pour la maison qu’il avait fondée en 1988. En investissant cet espace, Martens réactive une mémoire, tout en se gardant de toute comparaison directe avec Galliano. Il ne s’agit pas de faire mieux, ni même différemment, mais de revenir à l’origine pour ouvrir un nouveau chapitre.

Un premier défilé couture anachronique

Pour affirmer sa vision à la tête de Maison Margiela, Glenn Martens a choisi de remonter le fil du temps. Il a exploré méthodiquement les archives de la maison, y prélevant des fragments d’époques diverses pour composer une collection dense, presque anachronique, où les strates du passé dialoguent avec le présent.

Dès les premières minutes du défilé, le ton est donné : les trois silhouettes d’ouverture sont encore emballées dans du plastique, comme en attente de révélation. Sous la matière translucide, la transparence règne. Le vêtement, encore en sommeil, se devine plus qu’il ne se montre. Une métaphore filée de la maison elle-même, en pleine transformation.

Peu à peu, les formes émergent, les couleurs apparaissent, comme si chaque passage brisait un peu plus la barrière du blister. Le vêtement semble toujours « sous scellé », comme si Glenn Martens choisissait de ne livrer son univers que par touches, avec prudence, presque par pudeur. Le plastique cède la place aux drapés satinés, le volume engloutit les visages.

Dans les silhouettes 9, 10 et 11, un contraste saisissant se dessine : les petites mains des ateliers sont parvenues à recréer de la matière organique. Les coupes semblent taillées au scalpel mais le vêtement vit, respire. On retrouve ce paradoxe dans les silhouettes suivantes qui font écho au règne animal : des plumes d’oiseau apparaissent dans un perfecto en cuir, ailleurs elles forment une jupe gris perle, aérienne. Un costume recouvert de pierres évoque les irisations d’un paon en parade.

Par moments, les silhouettes surgissent comme des apparitions sépia, faites de patchworks et de tissus vieillis. Et puis, un détail vient rompre cette tonalité nostalgique : des ongles rose fuchsia jaillissent d’un manteau, à travers une fente soigneusement découpée, clin d’œil glamour inattendu, presque insolent.

En fin de défilé, les silhouettes 38, 39 et 40 marquent un tournant. La recherche de fluidité atteint son apogée : tailles cintrées, hanches exagérées, étoffes liquides. Le corps se devine sans jamais s’offrir. La matière semble couler.

Et puis reviennent les plumes. Symbole ultime de légèreté, elles recouvrent les dernières silhouettes comme une seconde peau. Jusqu’à l’ultime passage : une robe vert néon, souple, organique, végétale. Le masque de la mannequin, serti de cristaux mêlés à du tissu, évoque une germination, une naissance en cours. Un bourgeon prêt à devenir tronc. C’est tout ce qu’on peut souhaiter à Glenn Martens pour ce nouveau chapitre : que ce premier frémissement devienne fondation, que cette couture encore en éveil prenne pleinement vie.

Article de Julie Boone.