Qu’il s’agisse de revisiter des archétypes, de redéfinir la féminité ou de faire émerger de nouvelles narrations autour du genre, cette saison, les designers ont pris position. Retour sur six moments clés qui ont marqué l’édition Printemps-Été 2026.

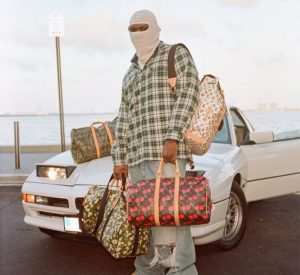

La ville de New-York comme point de départ

Cette saison, plus qu’une toile de fond, la ville de New York s’est transformée en véritable source d’inspiration pour les designers. Chez Calvin Klein, Veronica Leoni a réinterprété les symboles de la marque — notamment l’élastique brandé des sous-vêtements — pour en faire un élément premium. Les tailleurs, un brin classique, ont pris une nouvelle allure de kimono tandis que les décolletés carrés faussement sages ont révélé des sous-vêtements audacieux. Pour sa deuxième collection, la créatrice pose les premières pierres d’une galerie de personnages en pleine évolution.

Sandy Liang, elle, a fait de Chinatown le cœur battant de sa collection. Inspirée par les grand-mères du célèbre quartier chinois de New York, elle a proposé des silhouettes girly qui mêlent pastel, vichy, dentelle, boutons surdimensionnés et clins d’oeil enfantins. Avec cette collection, la créatrice utilise le vêtement pour rendre hommage à ces figures féminines peu visibles mais fondatrices. De son côté, la ligne Valentino Beauty a réactivé la mémoire collective en investissant, pour une nuit seulement, le mythique Studio 54. Si le club a repris vie, c’est en partie grâce ses icônes, comme Cher ou encore Lenny Kravitz, qui ont une nouvelle fois, répondu présents. À en croire l’influenceur mode @Lyas : « it was so good ».

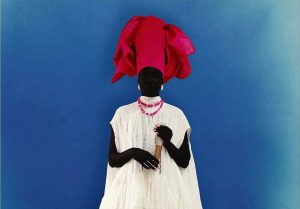

Réécrire la féminité

Cette édition a confirmé que la féminité, pour beaucoup de designers, ne rime pas (seulement) avec sensualité. Tory Burch l’a formulée avec rigueur : des jupes sous le genou, des lignes sobres, et une palette qui tranche — rouge, jaune, bleu — comme pour injecter de la vitalité dans une silhouette volontairement contenue. Chez Khaite, scénario similaire de tension maîtrisée : textures riches, coupes précises, avec en prime, une silhouette qui surgit de la brume. En parallèle, Amy Smilovic chez Tibi a étayé sa réflexion autour des contrastes en s’inspirant notamment du mouvement (architectural) brutaliste.

Trouble dans le genre

Pour explorer la dualité, Collina Strada a parié sur une mise en scène forte : les mannequins défilaient par deux, habillées de la même façon. L’une, en couleur, ouvrait la marche ; l’autre, en noir, voilée, la suivait à quelques pas, comme une ombre. Ce jeu de doublure a réussi à souligner toute l’ambivalence du vêtement. Une robe de mariée, par exemple, devient une robe de deuil lorsqu’elle passe du blanc au noir. En jouant sur ces oppositions, la créatrice questionne la manière dont le contexte, qu’il soit social, politique ou intime, transforme la signification d’une pièce et par extension notre façon de la porter.

Chez Khaite, la brume épaisse qui enveloppait le podium a volontairement brouillé la lisibilité immédiate des silhouettes. Un geste fort pour un défilé censé présenter une collection dans son intégralité. Ici, le vêtement ne se donne pas au premier regard. Il résiste, se dérobe un instant, pour ensuite se laisser deviner. Comme s’il fallait désapprendre à voir trop vite…

La précision comme manifeste

Dans une industrie où le rythme effréné dicte souvent la forme, plusieurs maisons ont fait de la rigueur un engagement. Chez Khaite, chaque pièce passe entre les mains de Catherine Holstein, la directrice artistique, avant d’être validée. « I’m a big believer that your best marketing tool is good product », a-t-elle déclaré à WWD. Une philosophie appliquée à la lettre. Enfin, Collina Strada, habituellement plus tape-à-l’oeil, a mis son savoir-faire à nu en déclinant les mêmes patrons dans différentes couleurs. En retirant la distraction de la couleur, la créatrice prouve d’autant plus sa maîtrise des coupes et des volumes.

Ce que l’on retient de cette Fashion Week new-yorkaise : des collections pensées comme des réponses aux ambiguïtés du monde, entre mémoire personnelle et collective. Si certaines ont convoqué l’intime — la figure d’une grand-mère, une ville, une émotion — d’autres ont travaillé l’ombre, la tension ou la résistance. Partout, une même volonté semble émerger : ralentir, réfléchir, raconter autrement. Ces propositions posent le vêtement non plus comme simple tendance ou produit, mais comme médium : un espace de dialogue entre soi et le monde.

Article de Julie Boone.