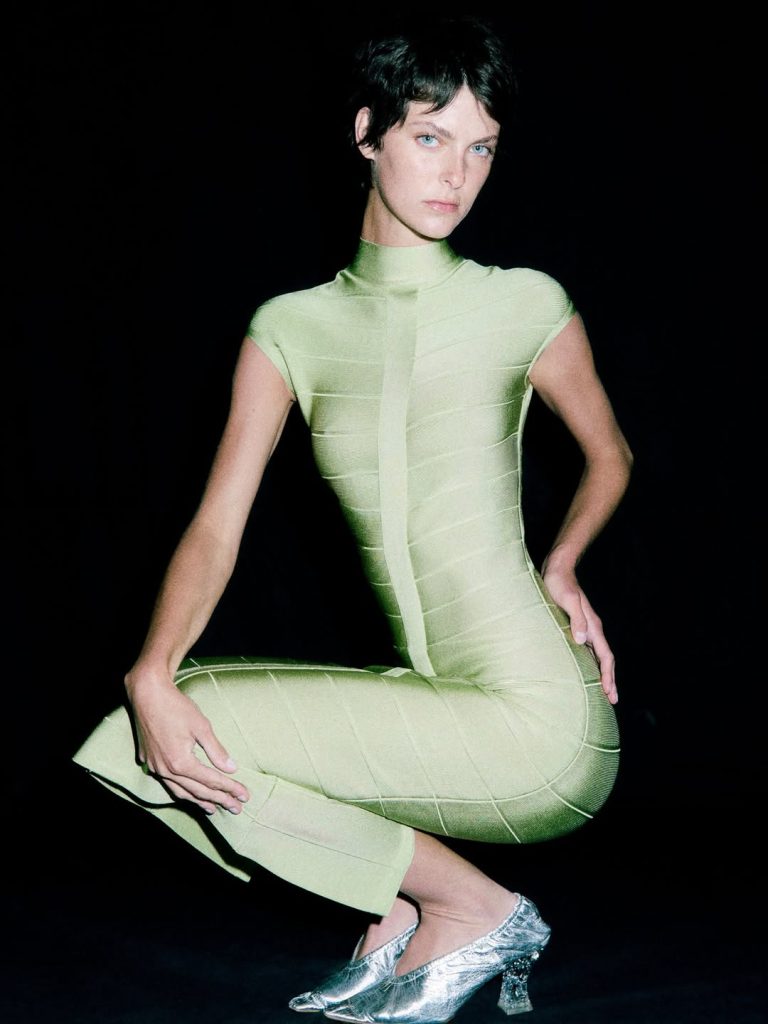

Symbole d’une féminité ultra-sexy pendant les années 2000, la robe « bandage » d’Hervé Léger fait son retour sur la planète mode. Peut-on vraiment réhabiliter cette pièce hyper-sexy ? Et que dit-elle de notre rapport au corps, aujourd’hui ?

Synonyme de sensualité, la robe bandage signée Hervé Léger semble timidement refaire surface sur les réseaux sociaux. Ultra-moulante, conçue pour sculpter le corps, elle a été l’uniforme des « it-girls » des années 2010 – de Kim Kardashian à Victoria Beckham en passant par Rihanna – avant de sombrer dans une forme de désuétude. Alors, son retour est-il vraiment possible ? Et surtout, souhaitable ?

Retour vers les années 2000

Depuis quelques saisons, la nostalgie Y2K a entraîné le retour en grâce de pièces controversées : tailles basses, strass, micro-tops… Dans ce contexte, la robe bandage d’Hervé Léger – avec son esthétique ultra-féminine, presque corsetée – refait surface, notamment sur TikTok ou dans certaines campagnes de mode.

La marque vietnamienne Fancí Club s’en est d’ailleurs largement inspirée pour sa collection estivale. Au menu des micro-robes et corsets métalliques, qui mettent toujours en avant une silhouette très marquée. Côté célébrités, Hailey Bieber, Kaia Gerber ou encore Sabrina Carpenter ont récemment remis ce vestiaire sculptural sur le devant de la scène.

Sur les réseaux sociaux, la propagande Hervé Léger s’intensifie depuis le printemps. Plusieurs créatrices de contenu françaises comme @rosabonheur ou @embtff ressortent leurs robes bandage du placard… ou succombent à la fièvre acheteuse sur Vinted. Un regain d’intérêt donc, mais encore discret : l’esthétique Y2K signée Hervé Léger ressurgit par touches, plus comme clin d’œil mode que comme tendance généralisée.

Une pièce à l’épreuve de la société contemporaine

La robe bandage a longtemps incarné un fantasme vestimentaire, pensé pour « sculpter » le corps selon les canons de beauté hétéronormés : taille fine, hanches pleines, poitrine rehaussée, ventre plat. Une féminité millimétrée, conçue pour plaire au regard masculin, aux antipodes des esthétiques genderless ou déconstruites qui dominent aujourd’hui dans la mode.

Dès lors, deux questions s’imposent : La robe bandage peut-elle devenir un outil de réappropriation du corps féminin, non plus dans une logique de séduction, mais comme affirmation identitaire ? Ou reste-t-elle le vestige d’une époque où le corps des femmes était soumis à une camisole esthétique ?

Ironie de l’époque : si le retour des silhouettes Hervé Léger peut déranger, la société encense aujourd’hui Skims, la marque de dessous gainants fondée par Kim Kardashian – soit une version plus technique et assumée du modelage corporel. La compression serait-elle plus acceptable lorsqu’elle se veut « inclusive » ?

Revisiter sans reproduire : une voie possible

Le retour de la robe bandage d’Hervé Léger s’inscrit avant tout dans une certaine forme de nostalgie. Pour la génération Z et les millenials, trop jeunes ou tout bonnement incapables d’acquérir ces pièces à l’époque, porter aujourd’hui la robe bandage revient à cocher une case, à rejoindre un club, ou à incarner un fantasme longtemps inaccessible. C’est un hommage aux idoles de la pop culture et à une esthétique ultra-sexy, longtemps célébrée sur les tapis rouges et dans les clips.

Certes, cette nostalgie est puissante, mais elle doit s’accompagner d’une réflexion sur la portée de cette robe. Pour renouveler véritablement cette pièce, elle doit être adoptée par des corps et des identités qui n’étaient pas la cible à la fin des années 2000. D’autres corps doivent s’approprier cette robe, afin d’éviter de renforcer les (mêmes) diktats de beauté qui étaient déjà bien ancrés il y a une dizaine d’années.

Dans ce sens, la robe Hervé Léger pourrait connaître une seconde vie — non plus comme uniforme sexy des soirées VIP, mais comme objet critique, témoin d’une époque révolue et support d’un nouveau regard sur le corps, le genre et le pouvoir.

Son retour dans l’imaginaire mode ne signifie pas un retour aveugle à son ADN originel. C’est la distance critique qui rend sa résurgence possible : ce qu’elle représentait hier — une silhouette féminine « idéale », façonnée pour être désirée — est précisément ce que les créateurs et les porteurs d’aujourd’hui cherchent à interroger. Plus qu’un simple revival, c’est une relecture. Et c’est peut-être là que réside tout l’intérêt de ce retour.

Article de Julie Boone.