Cravate, de l’uniforme rigide à l’accessoire subversif

Longtemps cantonnée aux bancs de l’école ou aux réunions d’entreprise, la cravate s’offre une seconde vie — bien plus cool et décalée. Cet accessoire trouve aujourd’hui sa place dans des vestiaires hybrides, au croisement du tailoring, du streetwear et des expérimentations couture. Retour sur un objet qui traverse les époques et les genres.

Impossible de dissocier la cravate de l’uniforme classique masculin. Élément central du costume, elle représente depuis le XIXe siècle une certaine idée du sérieux et du pouvoir. Dans les sphères professionnelles, elle s’est imposée comme un code presque intangible, symbole de rigueur et de conformité. Porter une cravate revient à afficher une forme de respect à un cadre formel ou hiérarchique. Mais avant même cette codification moderne, la cravate était déjà un marqueur social : un accessoire porté par les élites, à la fois signe de distinction et d’appartenance à un certain milieu.

Une première révolution timide

Si les fondements de la cravate ont longtemps résisté, certains mouvements culturels sont venus en perturber les usages. Dans les années 60, sous l’influence des contre-cultures hippie et punk, la cravate se voit détournée : elle devient large, bariolée voire imprimée de motifs loufoques. Une façon efficace d’exprimer son individualité tout en s’appropriant un accessoire jusque-là strictement codifié. Les années 80, elles, marquent un retour en force de la cravate, notamment dans le cadre professionnel, avec un certain goût pour l’exubérance : tailles plus généreuses et couleurs franches. Une manière de s’inscrire dans le cadre tout en y injectant un peu de personnalité. Mais ces premières libertés restent encore loin des réinterprétations radicales de la jeune scène créative actuelle.

Et les femmes dans tout ça ?

Si la cravate est longtemps restée un apanage masculin, certaines figures féminines ont, très tôt, bousculé les normes. L’actrice Marlene Dietrich, dès les années 30, en fait un outil de provocation, en restant toutefois très chic. Mais c’est dans les années 70 que la cravate devient un véritable symbole d’émancipation, notamment à travers les silhouettes créées par Yves Saint Laurent et son mythique smoking pour femme. Elle accompagne alors une volonté d’égalité et de puissance féminine.

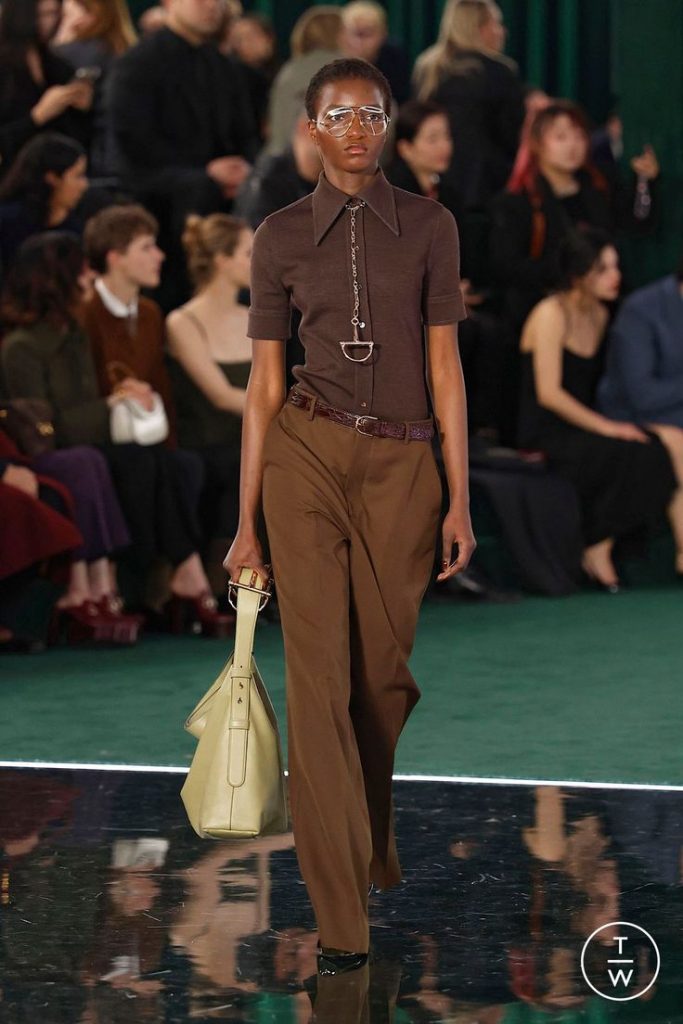

Aujourd’hui, la cravate revient en force avec la tendance officewear : toujours chez Saint Laurent (automne/hiver 2025) où elle habille des costumes larges, empruntant au vestiaire masculin sans rien perdre en élégance. Le costume-cravate devient un uniforme de pouvoir et de style, porté avec autant d’autorité par les femmes.

Nombreuses sont les personnalités publiques à l’avoir adoptée sur tapis rouge. Exit la robe fourreau inconfortable, place au costume-cravate, qui assure une plus grande liberté de mouvement — et l’élégance d’arriver, les mains dans les poches. Décalée avec des escarpins ou portée à même la peau, la cravate devient une déclaration d’indépendance et d’assurance.

Tordre le cou à la tradition

Libérée de ses carcans, la cravate se démocratise grâce à la mode alternative et au streetwear. Elle s’invite sur des silhouettes décontractées : hoodie, jeans, blazer oversize… L’accessoire devient un clin d’œil, un statement qui brouille les pistes. Certaines marques émergentes la détournent avec humour ou poésie : en crochet, en soie fluide, parfois même déstructurée, recousue, ou confectionnée dans des matières inattendues. La cravate incarne désormais une mode unisexe et hybride, affranchie des genres et de son cadre d’antan.

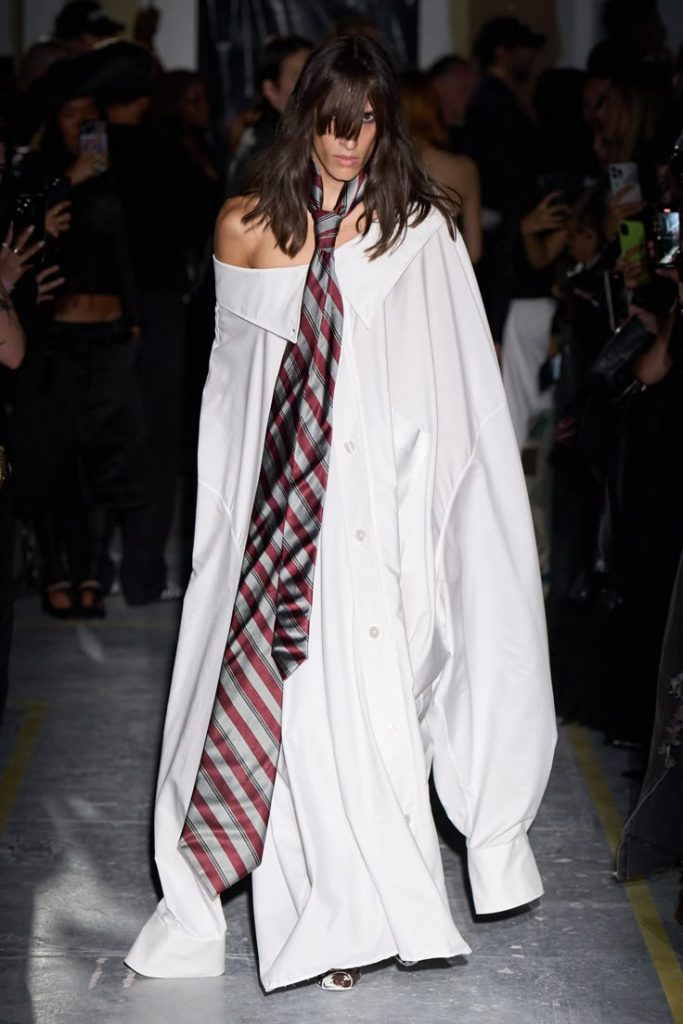

Les créateurs ne s’y trompent pas : la cravate est un accessoire à fort potentiel. Les grandes maisons s’en emparent à leur manière. Chez Gucci (automne/hiver 25-26), elle se métamorphose en bijou ou s’efface en ton sur ton. Chez Schiaparelli, Daniel Roseberry la réinvente à partir de mèches de cheveux, avec une bonne dose de surréalisme et un soupçon de provocation. Ces relectures sophistiquées côtoient celles, plus brutes mais tout aussi inventives, de la jeune scène créative. Chez Hodakova (automne 2024), elle est faite à partir de bas et est associée à une robe sculpturale réalisée à partir d’une mallette en cuir. Willy Chavarria la fait, quant à lui, dépasser de vestes boutonnées jusqu’au col. Vaquera la décline en version XXL sur une chemise aux mêmes proportions exagérées. Egonlab, de son côté, la transforme en long foulard à pois.

Autrefois soumise à une fonction sociale, la cravate s’est libérée de ses injonctions pour devenir un véritable terrain d’expression. Elle ne dicte plus une norme : elle épouse des identités multiples, hybrides, mouvantes. Jadis emblème d’uniformité, elle est désormais un véritable étendard.

Article de Julie Boone.